벌거벗은 세계사 소련 우주 개발 달 착륙 미국 나사 NASA 닐 암스트롱 프로필 존 케네디 아폴로 프로젝트 우주패권전쟁 84회

1월 31일 1월 31일 방송되는 벌거벗은 세계사 84회에서는 세계 강대국들의 우주 패권 전쟁을 통해 우주 탐사의 역사를 알아봅니다.

이번 시간에는 우주과학 분야에서 활발한 활동으로 두각을 나타내고 있는 경희대학교 후마니타스 칼리지 및 우주탐사학과 김성수 교수가 강의에 나섭니다. 김 교수는 나사(NASA, 미 항공 우주국)를 중심으로 한 우주 탐사 역사를 통해 인류의 새로운 문명으로 자리할 우주가 우리에게 기회가 될지, 혹은 불행의 서막이 될지 그 해답을 찾아보겠다며 흥미진진한 강연을 예고합니다.

김 교수는 미국과 소련이 첨예하게 대립하던 냉전 시기, 소련의 인공위성 발사 성공으로 안보의 위협을 느낀 미국이 나사(NASA)를 설립했다고 밝힙니다. 하지만 미국은 번번이 우주 패권 경쟁에서 소련에 선두를 빼앗겨 자존심이 구겨졌다고 합니다. 이후 달 탐사만큼은 소련에 뒤처질 수 없다고 판단한 미국은 사람의 달 착륙과 무사 귀환을 담은 아폴로 프로젝트 시작했다는데요. 유인 달 착륙울 성공시키며 처음으로 소련을 이긴 미국은 1970년대 행성 탐사선 보이저호 발사애 성공하며, 1980년대에는 우주왕복선 시대의 시작을 열며 우주 패권 전쟁에서 승리하게 됐다고 전합니다.

이날 강의에서는 전 세계 우주 개발의 리더 역할을 해온 나사(NASA)의 탄생 과정에서부터 미국과 소련의 치열한 우주 전쟁 스토리에 출연진들의 집중도가 남달랐다는 후문입니다. 특히, 달 착륙 조작설의 실체, 외계 생명체 존재 여부, 일론 머스크의 스페이스X 등 민간기업의 우주여행 사업과 같은 흥미로운 강연 내용에 은지원을 비롯한 출연진은 "무궁무진한 우주 얘기를 이렇게 짧게 배우려고 하니 아쉽다"며 특집 편성을 요구하기도 했다는 전언입니다.

한편, 이번 주 히스토리 에어라인의 여행 메이트로는 미국에서 온 크리스와 러시아에서 온 안젤리나가 함께합니다. 우주 패권을 놓고 치열하게 경쟁해온 두 나라 출신답게 크리스와 안젤리나는 우주 탐사에 대한 두 나라 간의 긴장감 넘치는 팽팽한 신경전과 생생한 반응을 전합니다.

벌거벗은 세계사는 1월 31일 오후 10시 10분 방송됩니다.

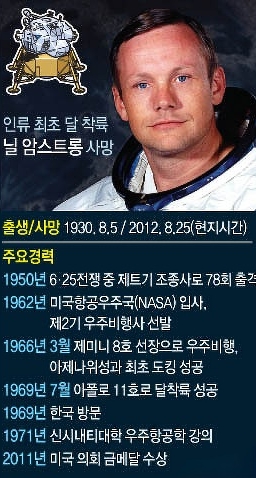

닐 올던 암스트롱 프로필

나이 키 학력 국적

Neil Alden Armstrong

▶ 출생 : 1930년 8월 5일 미국 오하이오 주 와파코네타

▶ 사망 : 2012년 8월 25일 (향년 82세) 미국 오하이오 주 신시내티

▶ 국적 : 미국

▶ 신체 : 180cm

▶ 직업 : 우주 비행사, 군인, 항공우주공학자

▶ 학력 : PurdueSeal 250px 퍼듀 대학교 (항공우주공학 / 학사, 1955)

USC 아이콘 서던 캘리포니아 대학교 (항공우주공학과 / 석사, 1970)

▶ 경력 : 6.25 전쟁 참전 (1951~ 52)

제미니 8호 사령관 (1966)

아폴로 11호 사령관 (1969)

신시내티 대학교 항공우주공학과 교수 (1971~79)

▶ 계급 : 중위 (미국 해군)

▶ 배우자 : 자넷 샤론(1956년 결혼 ~ 1994년 이혼)

캐럴 나이트(1994년 결혼)

자녀 : 3명

▶ 훈장 : 미국 대통령 자유 훈장

의회 명예 황금 훈장

우주 명예 훈장

대한민국 국민훈장 무궁화장

일본 문화훈장 등

▶ 종교 : 무종교(이신론)

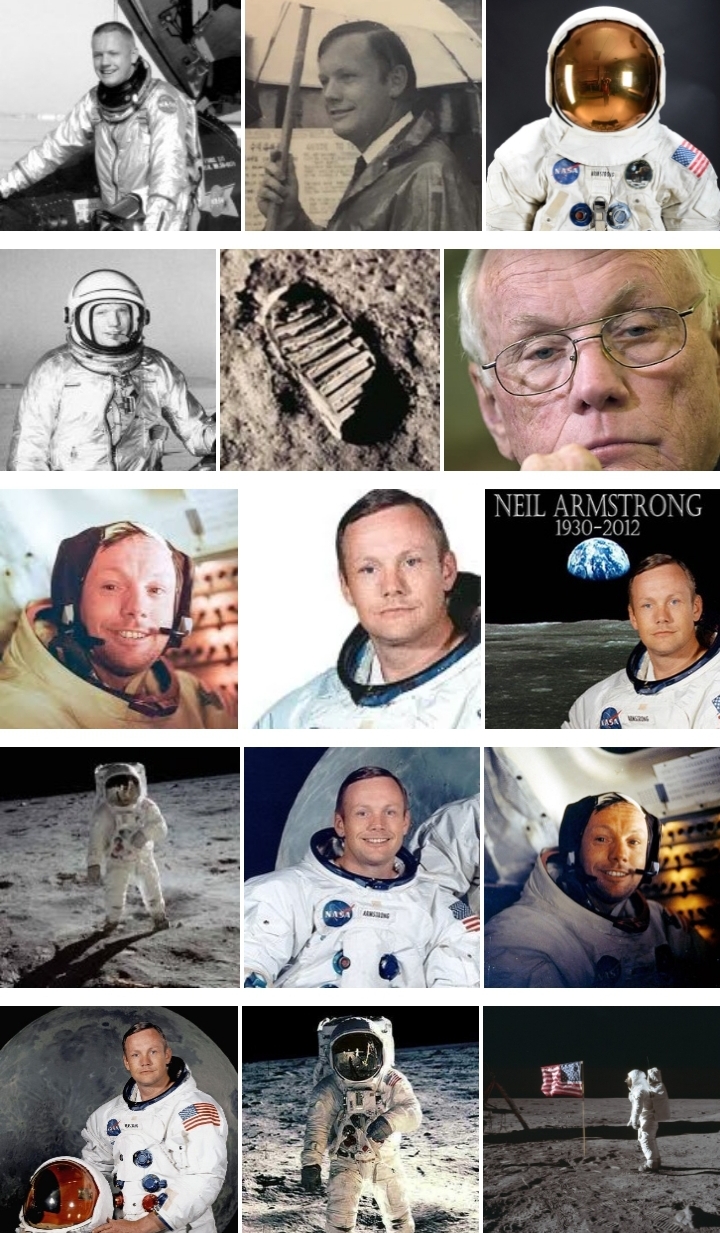

1966년, 제미니 8호의 발사 준비

위기 상황을 극복하고 제미니 8호를 무사히 귀환시킨 덕분에 훗날 역사적인 아폴로 11호의 선장으로 발탁된다.

프렌드십 7호의 미국 최초 지구 궤도 비행 50주년 기념식 연설 장면

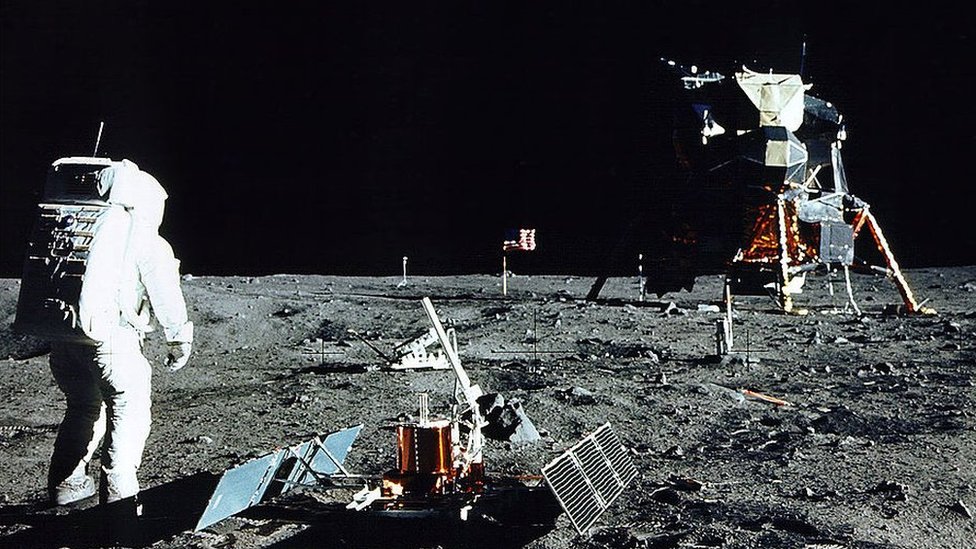

아폴로 프로젝트

- 닐 암스트롱, 1969년 7월 20일 달에 최초의 발자국을 남기며

"That's one small step for a man, one giant leap for mankind."

이것은 한 명의 인간에게는 작은 발걸음이지만, 인류에게는 위대한 도약이다.

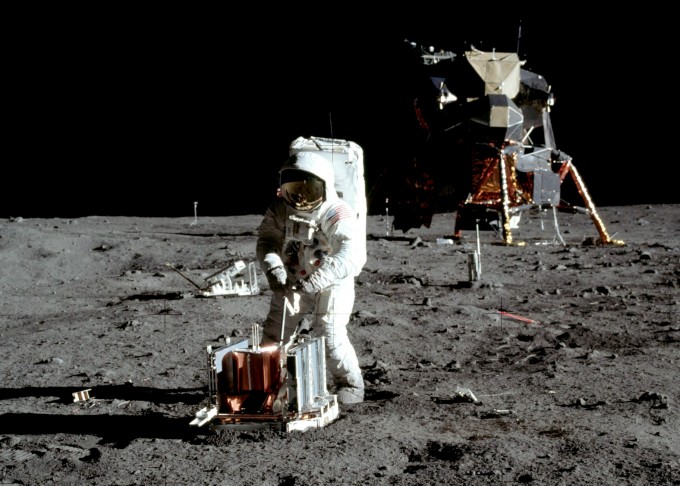

아폴로 15호의 달 착륙선 조종사 제임스 어원이 성조기 앞에서 경례를 하고 있는 모습

1961년부터 1972년까지 NASA의 주도로 이루어진 미국의 유인 달 탐사 계획이다. 이를 통해, 1969년부터 1972년까지 6차례에 걸쳐 인간이 달에 밟을 디뎠다. 1961년 존 F. 케네디가 취임과 함께 1960년대에 인간을 달에 보내기 위해 출범시켰고, 소련에 뒤쳐졌던 우주 경쟁을 일거에 뒤집었다. 발사장 이름도 케네디 우주센터.

당초 NASA가 구상한 초대형 4단 로켓 1기로 달에 바로 착륙-이륙하는 '직접 도달', 여러 로켓으로 올린 각종 선체를 지구궤도에서 조립해서 가는 '지구궤도 랑데뷰', 우주인과 착륙선을 유무인 로켓 2대로 따로 달에 보내는 '달표면 랑데뷰'를 뒤집고, 로켓 1대로 사령선-기계선-달탐사선을 쏘아 달궤도에서 달탐사선만 착륙 후 사령과 달탐사선 상단이 '달궤도 랑데뷰'로 귀환하는 방식으로 최초로 인간을 달에 보낸 미션이다.

구조

3단 로켓인 새턴 V 로켓 3단 상부에 사령선-기계선-달착륙선 모듈이 있으며, 사령선 위에 비상탈출로켓이 장착되어 있다. 아폴로 15호부터는 월면차를 가져가 이용하기도 했다.

시작된 달 경쟁

아폴로 계획의 시작은 소련이 인류 최초로 우주로 쏘아보낸 스푸트니크 무인위성에서 시작된다. 적성국이였으나 자국에 비해 여러모로 뒤쳐진 나라라고 여겼던 소련이 제일 먼저 인공위성 발사에 성공하자 미국은 이른바 스푸트니크 쇼크라고 불리는 사회적인 충격을 받았으며, 이를 극복하기 위하여 소련보다 달에 사람을 먼저 착륙시킨 후 귀환시킴으로써 우주 경쟁에서 우위를 가지고자 했다.

1960년대의 미국은 이 계획에 집착하듯이 달라붙었는데, 이는 한때 NASA의 예산이 미국 GDP의 0.75%를 차지했던 시절이 있다는 것으로 알 수 있다.[7] 아폴로 계획에 투입된 예산은 1973년 봄에 NASA가 의회에 공식적으로 보고한 바에 따르면 254억 달러인데, 이는 2022년의 환율로 환산하면 1704.3억 달러(약 204.5조 원)이다. 이는 2021년 한국항공우주연구원 예산(6150억 원)의 330배 이상에 달하며, 2022년 대한민국 국가예산(약 604.4조 원)의 1/3 수준이다. 2021년 기준 나사의 현재 1년 예산이 232.7억 달러가량인 걸 감안하면 한 프로그램에 이 정도의 예산이 투입됐다는건 국가가 이 프로그램에 얼마나 큰 노력을 들였는지 알 수 있다.

심지어 1961년, 소련이 보스토크 1호로 세계 최초의 유인우주선 제작국이라는 타이틀까지 얻자, 미국은 가뜩이나 스푸트니크로 상처받은 자존심에 비수가 꽂힌 느낌이었다. 미국도 이에 응수하기 위해 유리 가가린의 우주 비행 후 한 달도 안 되어 머큐리 계획을 통해 첫 우주비행을 감행하였다. 앨런 셰퍼드가 탑승한 프리덤 7호를 머큐리 계획의 일환으로 발사했으나, 로켓의 파워부족으로 소련의 보스토크가 지구를 한바퀴 돌고 온 것과는 달리 준궤도비행으로 그쳤다. 이후 리버티 벨 7호(거스 그리섬)까지도 탄도비행에 그쳤고, 3차 우주비행인 프렌드십 7호(존 글렌)에서야 겨우 궤도비행에 성공했다.

미국의 선공

10년 안에 달 유인탐사를 시키겠다는 존 F. 케네디 대통령의 연설

I believe that this nation should commit itself to achieving the goal, before this decade is out, of landing a man on the Moon and returning him safely to Earth.

전 이 나라가 10년 안에 달에 사람을 보내고 무사히 지구로 귀환시키는 목표를 달성하기 위해 최선을 다해야 한다고 생각합니다.

당시 미국의 대통령 존 F. 케네디는 우주 경쟁에서의 소련의 부상에 위협을 느끼고 1961년 5월 25일 국회에서 그 유명한 "1960년대 안으로 인간을 달에 보내겠다"는 연설을 통해 달 여행 계획을 세우고 있음을 최초로 언급했다.

달에 가기로 결정했다는 존 F. 케네디 대통령의 연설

We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard.

우리는 달에 갈 것입니다. 우리는 10년 안에 달에 갈 것이고, 다른 일들도 할 것입니다. 쉽기 때문이 아니라, 어렵기 때문입니다.

그리고 1962년 9월 12일 휴스턴에 위치한 라이스 대학교 경기장에서의 연설에서 보다 명확히 했으며, 특히 이 구절은 너무나도 유명한 나머지 지금도 여러곳에서 인용되고 있다.

소련의 반응과 이후

연설 직후 소련의 우주개발을 이끌던 세르게이 코롤료프는 니키타 흐루쇼프 서기장에게 소련도 달 탐사에 나서야 한다고 강력히 주장했지만 흐루쇼프는 큰 비용이 드는 모험을 내켜하지 않았다. 흐루쇼프는 코롤료프에게 달 탐사에 필요한 비용이 얼마인지 물었고 코롤료프는 잘 모르지만 금액은 중요하지 않다고 대답했다. 그러나 흐루쇼프는 "자네에게는 중요하지 않을지 몰라도 나에게는 아주 중요하다. 소련은 우선해야 할 다른 문제들이 많다"면서 달 탐사에 부정적이었다. 경제력이 풍족하던 미국과는 달리 소련은 한정된 경제력을 가지고 있었기 때문에 그 예산을 무조건 달 탐사에 올인할수는 없었다.

막강한 경제력을 바탕으로 일단 큰소리 치긴 했지만 계획이 계획인 만큼 워낙 큰 돈이 들고 기술도 부족하여 케네디는 당시 루나 2호를 달 뒤편에 충돌시키는 등 승승장구하고 있던 소련과의 연합 계획도 고려하게 되었다. 케네디는 두 차례에 걸쳐 흐루쇼프에게 기술-자금 협력을 제안했지만 당시 소련의 기술이 훨씬 앞섰기 때문에 기술 유출을 우려한 흐루쇼프의 반대와 케네디의 암살로 결국 양국은 독자적으로 달 탐사를 추진하게 된다. 한편 진 크랜츠를 비롯한 나사 직원들도 이 연설을 듣고선 그야말로 기겁을 했다. "지금 머큐리도 간신히 올려놓은 판국에, 사람을 달로 보낸다니? 소련을 따라잡기도 벅찬데?" 그러나 그 직후 NASA에는 일하겠다고 찾아온 사람들이 줄을 섰다. 크랜츠의 회고에 따르면 "좋아. 저 인간이 우릴 믿어주는데 한번 해봐야지!" 이런 분위기였다고 한다. 결국 NASA 전체는 자발적인 크런치 모드로 돌입했다. NASA 직원들이 갈려나간 것은 기본이며 이들과 함께 하는 노스 아메리칸[10], 그루먼[11], 더글라스, 보잉[12]같은 당대의 주요 항공/군사 기업 엔지니어들도 가족 얼굴을 보기 힘들어질 정도로 아폴로 계획에 인생을 바쳤다.

달 착륙 미션을 수행하기 위한 NASA의 연구 개발은 크게 두 가지 방향으로 진행되었다. 첫 번째는 달까지 보내기 위한 거대 로켓을 개발하는 것이다. 이는 베르너 폰 브라운 박사의 주도 하에 진행된 새턴 V 로켓의 개발 프로젝트였다. 두 번째는 달 착륙 미션 과정에 필요한 여러 가지 실질적인 비행 기술을 테스트하고 익히는 것이다. 이것이 머큐리 계획 이후에 진행된 제미니 계획이었다. 제미니 계획 동안 랑데부, 도킹, 우주 유영, 장기간 우주 체류 등 달 착륙에 필요한 여러 가지 기술들에 대한 테스트가 이루어졌다.

거스 그리섬 (Gus Grissom) - 아폴로 1호의 사령관이자 미 공군 중령으로(한국전 참전 경험이 있다.) 이전에도 사고기록이 있었다. 머큐리 계획 중 리버티 벨 7호를 타고 두 번째 탄도비행을 성공시킨 우주인이 되었는데, 착수 직후 우주선 캡슐 해치가 저절로 열려버려[19] 익사할 뻔 했었던 것이다. 처음엔 그리섬 중령의 과실로 여겨졌다가 재조사후 해치의 오작동 문제로 밝혀졌는데 이 때문에 그리섬 중령은 징계를 받지 않고 아폴로 1호의 사령관이 될 수 있었다. 이런 경험 때문에 그리섬은 아폴로 1호의 해치를 쉽게 열리지 않도록 하고 문을 안으로[20] 열리도록 설계해 달라고 부탁했던 것이었다. 참으로 씁쓸한 일이다.

에드워드 화이트 (Edward White) - 시니어 파일럿으로 미국 최초로 우주유영을 한 사람이다. 구명줄만 잡고 나간 소련의 알렉세이 레오노프와 달리, 우주 총(가스를 분출해 작용 반작용의 원리로 우주유영이 가능하게 해주는 도구)을 사용하여 비교적 자유롭게 우주를 돌아다녔던 경력이 있으며 사고 당시 해치를 열려고 시도했지만 실패했다.

로저 채피 (Roger Chaffee) - 미 해군 소령, 쿠바 미사일 위기 당시 쿠바 상공에서 정찰임무를 수행하였는데 U-2[21]를 조종했다는 설이 있고 A-3 스카이워리어를 조종했다는 설이 있지만 이 당시 미션들이 죄다 일급 기밀이라 공식적으로 밝혀진 바는 없다. 사고 당시 통신회선에 "화재다!"라고 외친 사람이다.

댓글